星晴中的北斗

天硕导航技术团队 2022年9月15日

抬起头,一步两步三步四步,望着天;看星星,一颗两颗三颗四颗连成线……无论是夜空中的北斗七星,还是如今的北斗系统,看似都是很神奇的“星”,让我们来一起走近北斗,共同了解更多关于北斗的秘密。

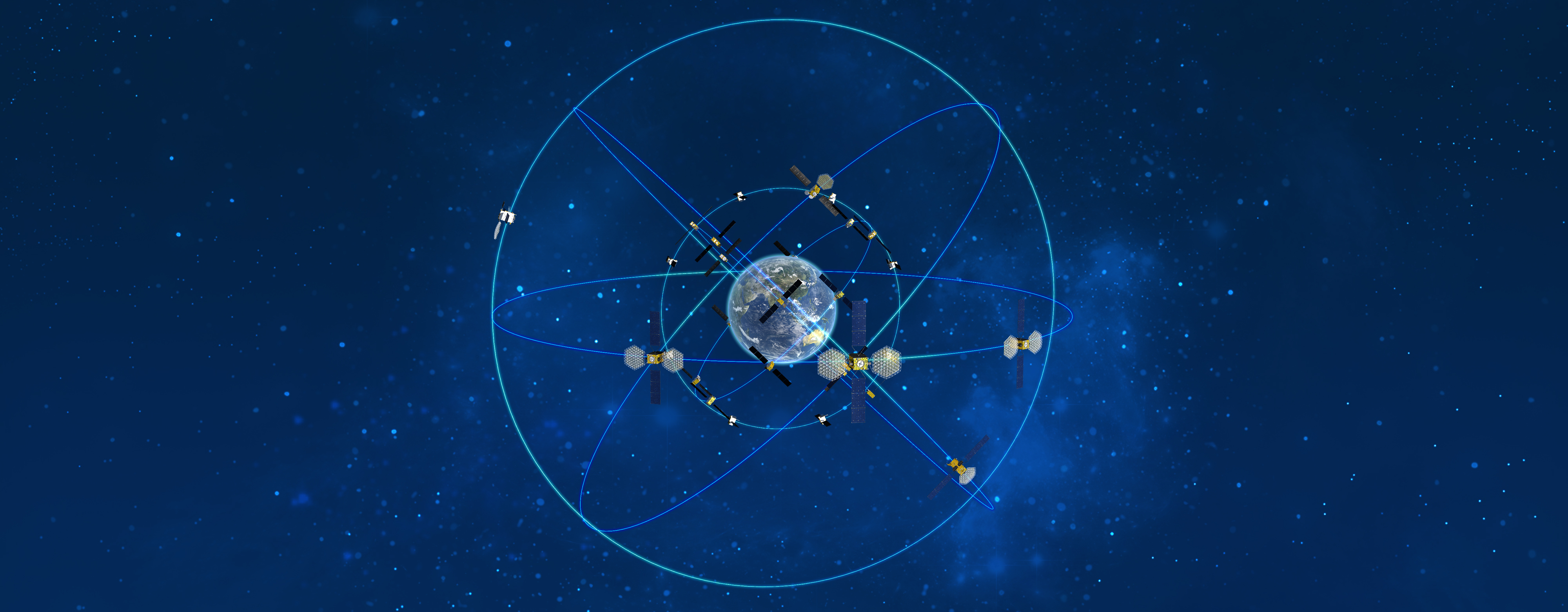

北斗卫星导航系统(以下简称北斗)是中国着眼于国家安全和经济社会发展需要,自主建设运行的全球卫星导航系统,是为全球用户提供全天候、全天时、高精度的定位、导航和授时服务的国家重要时空基础设施。

图片来源:http://www.beidou.gov.cn/

发展历程

20世纪后期,中国开始探索适合国情的卫星导航系统发展道路,逐步形成了三步走发展战略:2000年年底,建成北斗一号系统,向中国提供服务;2012年年底,建成北斗二号系统,向亚太地区提供服务;2020年,建成北斗三号系统,向全球提供服务。

◆ 第一步:北斗一号,“无中生有”——

1994年,启动北斗一号系统建设。2000年至2003年,发射了3颗地球静止轨道(GEO)卫星,初步建成北斗卫星导航试验系统,采用有源定位体制,为中国用户提供定位、授时、广域差分和短报文通信服务。

◆ 第二步:北斗二号,稳步扩展——

2004年,启动北斗二号系统建设。2012年,完成14颗卫星,即5颗地球静止轨道(GEO)卫星、5颗倾斜地球同步轨道(IGSO)卫星和4颗中地球轨道(MEO)卫星的发射组网。创造性的为世界卫星导航系统发展提出了新的中国方案,即5GEO+5IGSO+4MEO的中高轨混合星座框架。北斗二号增加了无源定位体制,扩展可为亚太地区提供定位、测速、授时和短报文通信服务。

◆ 第三步:北斗三号,走向全球——

2009年,启动北斗三号系统建设。2020年,全面建成北斗三号系统,由3GEO+3IGSO+24MEO构成混合导航星座,继承有源与无源相结合的定位体制。北斗导航系统的服务由区域拓展到了全球,为全球用户提供基本导航(定位、测速、授时)、全球短报文通信和国际搜救服务,同时可为中国及周边地区用户提供区域短报文通信、星基增强和精密单点定位等服务。

第三步中的北斗三号与第二步中的北斗二号区别不仅在于卫星组网从区域走向全球,而且在载荷、星间链路、激光通信等方面也有进步。如北斗三号采用星载氢原子钟,其精度将比北斗二号的星载铷原子钟提高一个数量级。设计性能优于俄罗斯的GLONASS,与第三代GPS性能相当。

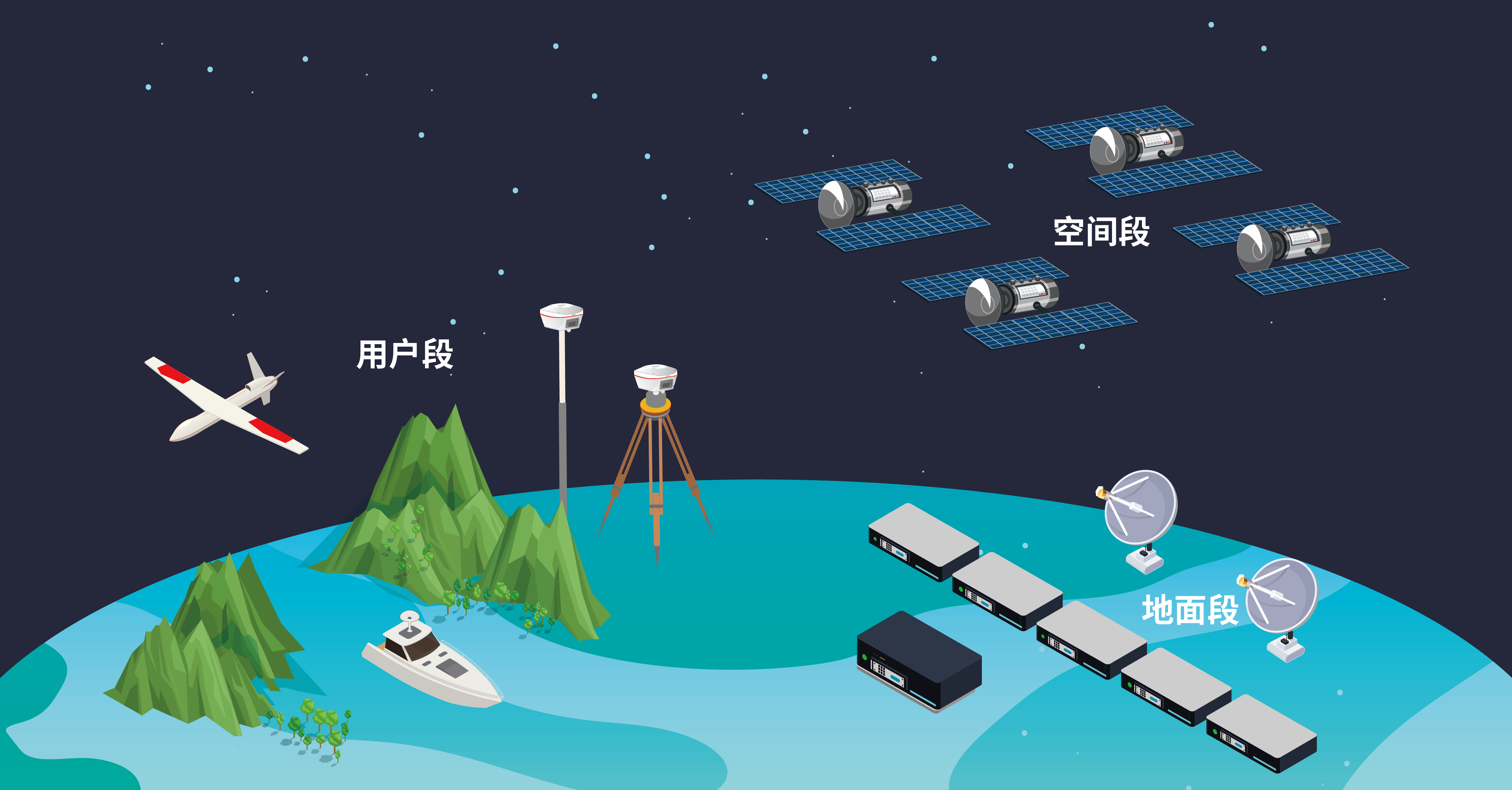

北斗系统的三段组成

◆ 空间段:北斗卫星系统的GEO、IGSO、MEO卫星组成的卫星星座。

◆ 地面段:地面段包括主控站、时间同步/注入站和监测站等地面站点,以及星间链路运行管理设施。

◆ 用户段:用户段包括北斗及兼容其它卫星导航系统的芯片、模块、天线等基础产品,以及终端设备、应用系统与服务等。像我们天硕导航的Oscar接收机等产品都属于用户段。

北斗三兄弟

组成北斗全球星座的卫星有三种,地球静止轨道(GEO)、倾斜地球同步轨道(IGSO)、中地球轨道(MEO)三种轨道卫星。每颗卫星根据各自轨道特点和承载功能,共同为全球用户提供高质量的定位导航授时服务。

◆ 地球静止轨道卫星 (Geosynchronous Earth Orbit,简称GEO),定点于赤道上空3.6万千米,理论上星下点轨迹(即卫星运行轨迹在地球上的投影)是一个点。其运行周期与地球自转周期相同,相对地面保持静止。

它的单星信号覆盖范围很广,一般来说三颗GEO卫星就可实现对全球(除南北极外)绝大多数区域的信号覆盖。因其轨道高,具有很好的抗遮蔽性,在城市、峡谷、山区等地域有十分明显的应用优势。

◆ 倾斜地球同步轨道卫星(Inclined Geosynchronous Earth Orbit,简称 IGSO),轨道高度同样是3.6万千米,运行周期也与地球自转周期相同,但其运行轨道面与赤道面有一定的夹角,所以称作倾斜同步轨道卫星。正因为与赤道面存在特定的夹角,其星下点轨迹呈跨南北半球的“8”字形。

与GEO卫星同为高轨卫星,所以IGSO同样具有很强的信号抗遮挡能力。得益于特殊的运行轨道,IGSO卫星与GEO卫星搭配可以更好的解决GEO卫星在高纬度地区仰角过低造成的信号覆盖差问题。

◆ 中地球轨道卫星(Medium Earth Orbit,简称MEO),轨道高度为2万千米,轨道倾角为55°,运行周期短于地球自转周期,为7天13圈。不知疲倦的快速绕地奔跑,使其星下点轨迹为跨赤道的波浪线,多颗卫星组网就可以实现全球覆盖。

文章参考:北斗卫星导航系统http://www.beidou.gov.cn/